科技日報記者 洪敬譜

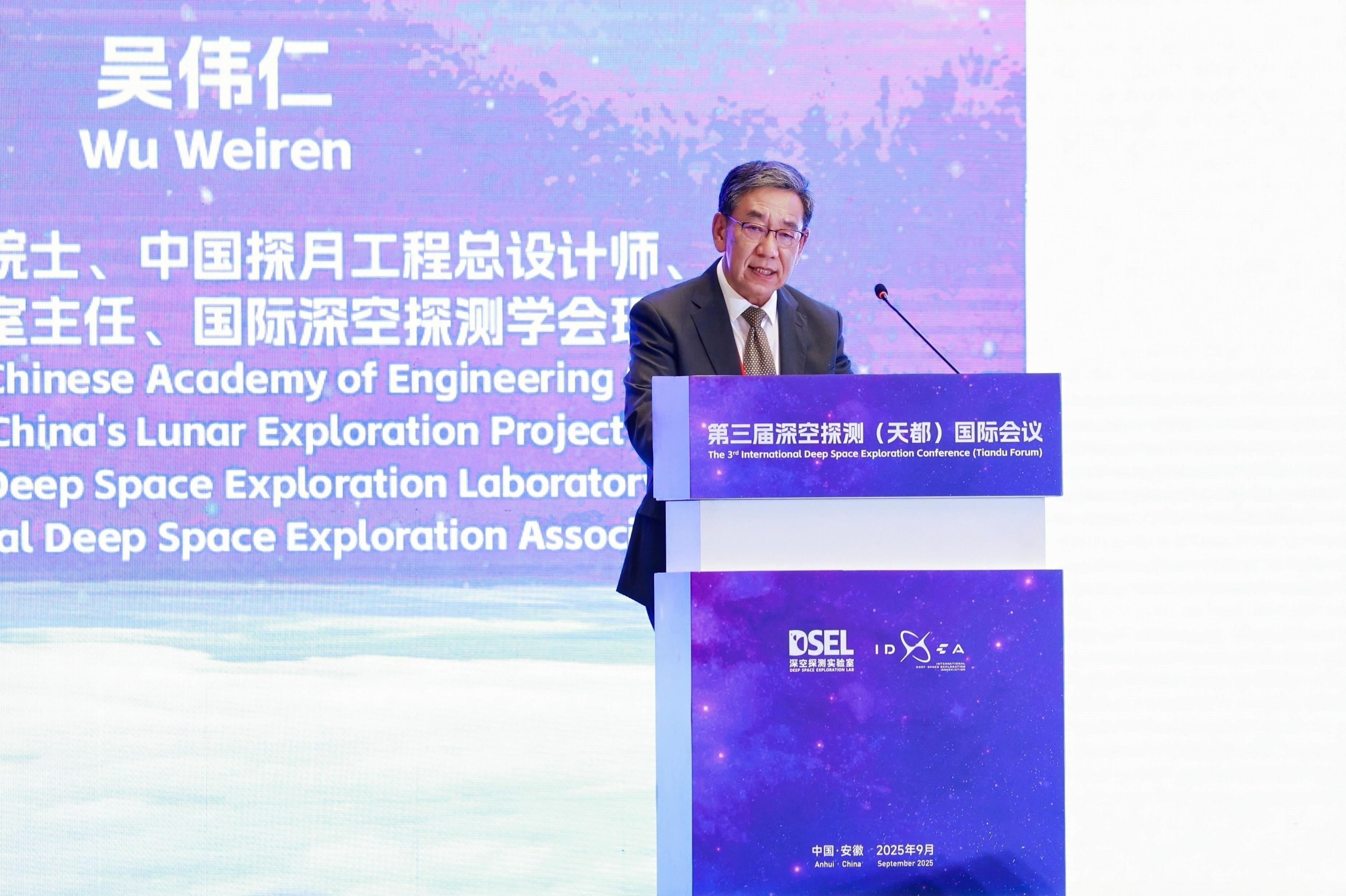

9月4日—5日,在安徽合肥召開的第三屆深空探測(天都)國際會議上,中國探月工程總設計師、深空探測實驗室主任兼首席科學家吳偉仁院士作了題為《中國小行星探測與防御》的主旨報告,首次全面闡述我國小行星探測與防御體系構想,并向國際伙伴發出合作倡議。

小行星作為太陽系形成與演化的“活化石”,不僅具有重要科研價值,更富含鐵、鎳、鉑族金屬及水冰等戰略資源,經濟潛力巨大。與此同時,近地小行星撞擊被國際公認為威脅人類生存的二十大災難之首,探測與防御工作刻不容緩。

目前國際主要航天國家已開展10余次小行星探測任務。美國已構建起以地基為主、天基為輔的監測預警網絡,日本、歐空局等國也在該領域取得顯著進展,并證實動能撞擊技術可有效改變小行星軌道。

吳偉仁指出,該領域關乎地球安全與人類福祉,工程體系構成復雜、產業經濟潛力巨大、在軌實施技術難度大、適宜開展國際協作。近年來,國家航天局相繼啟動了近地小行星探測計劃和小行星防御等工程論證和實施,明確提出“論證建設近地小天體防御系統”。5月29日,天問二號探測器成功發射,目標是對近地小行星2016HO3進行采樣返回,其后對主帶彗星311P開展伴飛探測。

我國科學家提出從三方面構建防御體系:首先建立天地一體化協同監測預警系統,形成多功能協同的地基監測網,構建具備數據匯集、編目更新和風險研判能力的綜合服務系統;其次發展“動能撞擊為主、多技術互補”的在軌處置能力,建立近地小行星防御任務庫,實現“發現即有預案、風險即能應對”;最后規劃實施“伴飛+撞擊+伴飛”演示驗證任務,通過天地聯合觀測,準確評估撞擊效果。

此外,小行星資源開發利用是深空探測重要方向,也是未來太空經濟核心支撐。隨著空間核能源、量子技術、具身智能等新技術不斷取得突破,將大力推動小行星資源開發利用走向智能化、低成本、商業化運營模式,成為深空經濟的重要組成部分。

小行星探測、防御和資源開發對于全人類具有深遠戰略意義,也是國際社會的廣泛共識。吳偉仁向全球伙伴發出合作倡議,在地面聯合監測、聯合研制與載荷搭載、數據與成果共享等方面開展積極合作,攜手共進,建設小行星防御體系,發展深空經濟,保護地球家園。

網友評論

網友評論