科技日報記者 王春

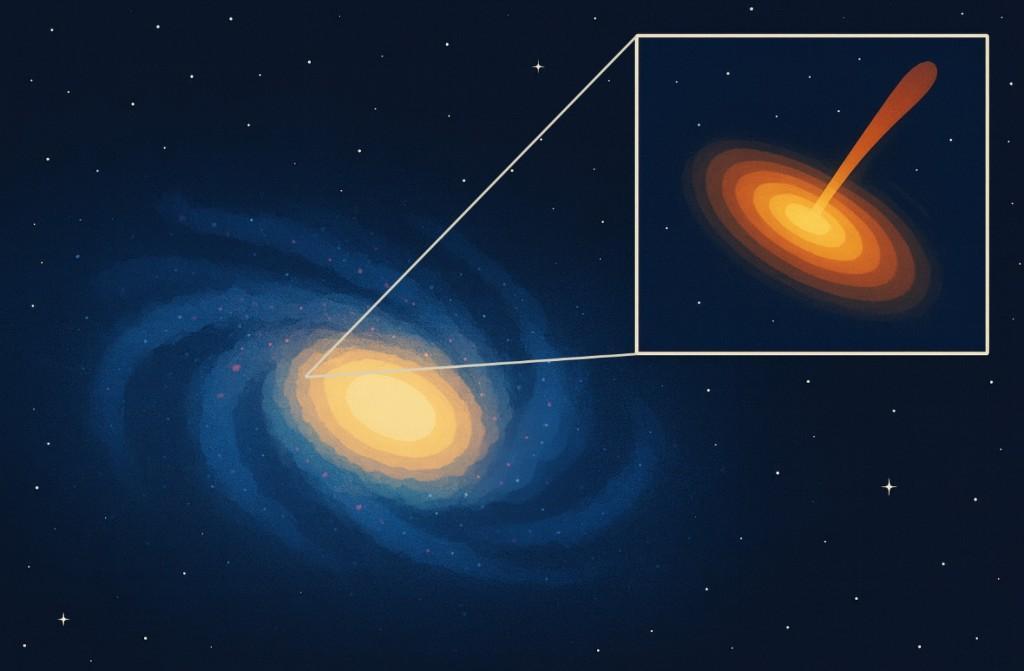

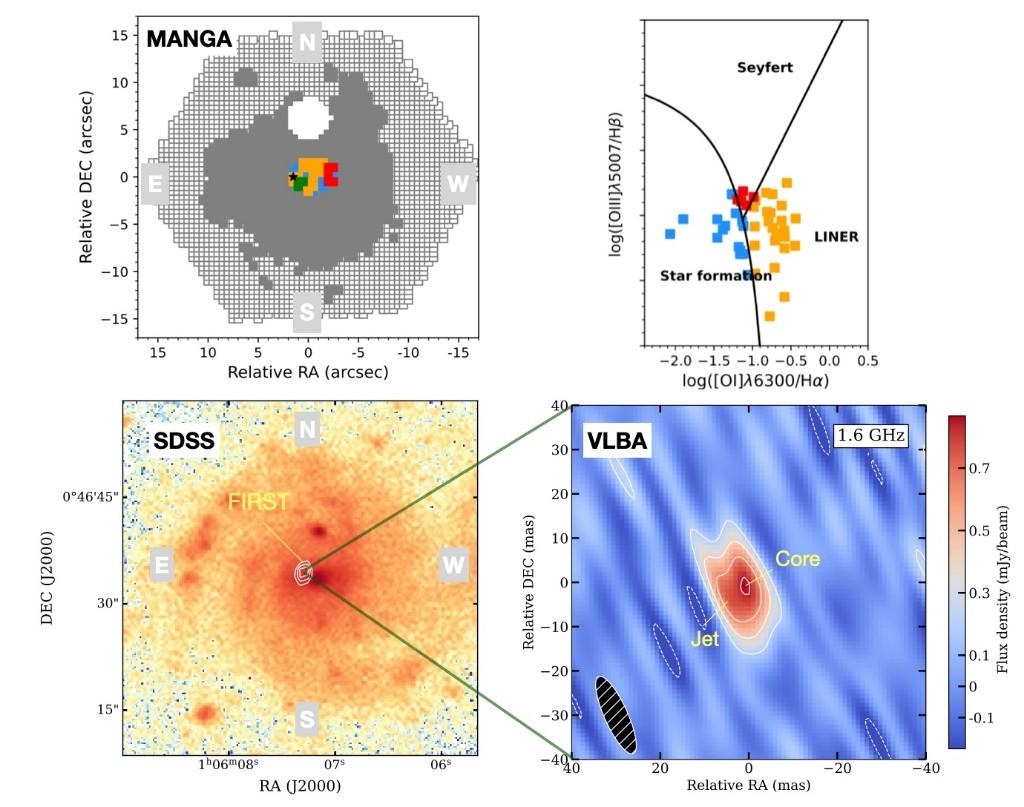

在傳統印象中,大質量黑洞往往“盤踞”在星系中心。然而,中國科學院上海天文臺科研人員在一個距離地球約2.3億光年的矮星系里發現了一個“不安分”的黑洞,它沒有待在星系核心,而是偏離中心近1千秒差距(約3千光年),并且噴射出射電噴流。這一近鄰矮星系中的“離核、原位吸積、帶噴流”黑洞,是目前紅移最低、證據最扎實的案例之一。這項發現進一步強化了“黑洞增長并非僅限星系中心”的認識,也為理解早期宇宙中超大質量黑洞的快速生長提供了新視角。相關成果于9月5日在線發表在《科學通報》(《Science Bulletin》)期刊上。

在我們習慣的宇宙圖景里,黑洞常被視為星系的“心臟”。但越來越多的觀測表明,某些黑洞并不老老實實地待在星系中心,而是偏離核心,在星系盤或外側邊緣地帶“游離”。這類天體被稱為“流浪黑洞”,就像迷路的旅人,在宇宙中四處游蕩。

為什么要在矮星系里找它們?矮星系質量小、演化歷史相對簡單,它們就像“宇宙化石”,保存了早期黑洞成長的線索。

這項研究讓“流浪黑洞”從理論猜想變為直接觀測。隨著下一代望遠鏡到來,“迷途黑洞”或許不再罕見——未來,極大口徑光學望遠鏡將能精確測定矮星系的光學中心和結構,深度獲取高分辨率光譜,分辨弱或被掩蔽的AGN特征,發現更多離核或游離黑洞候選體,擴展樣本規模。

網友評論

網友評論