科技日報記者 江耘 通訊員 李文芳

9月9日,記者從浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院獲悉(以下簡稱“浙大邵逸夫醫院”),該院骨科范順武教授、林賢豐副主任醫師團隊從牡蠣水中粘附現象獲取靈感,成功研發出全球首款能夠在人體血液環境中實現即時強效黏合的骨膠水材料——“骨02”碎骨黏。這一創新生物材料,有望減少或替代傳統金屬內固定物的使用。

在全球范圍內,粉碎性骨折每年新增病例高達數千萬。在粉碎性骨折治療中,傳統金屬固定方法難以實現解剖復位,固定小骨片過程費時費力,拼接很難嚴絲合縫,骨碎片在操作中容易丟失或被吸收,造成骨量不可逆損失,進而引發骨愈合延遲或不愈合。近百年來,全球各地的科學家和臨床醫生從未停止對于骨黏合材料的探索,卻始終未能突破生物安全性與液性環境黏合強度這兩項關鍵技術瓶頸。

位于福建泉州的洛陽橋,是我國有記載的最早修建的跨海梁式大石橋,修建時利用牡蠣會在巖礁間密集繁生、分泌天然“黏合劑”的特性,在沒有鋼筋水泥作為支撐的水環境下穩固石材,讓橋墩歷經千年潮汐沖刷仍屹立不倒。受到“養牡固基”的啟發,科研團隊明確了方向,對牡蠣生物粘附機制進行科學分析,歷經50余種配方迭代、數百次測試優化,結合大量的鼠、兔、犬等動物實驗,成功攻克了骨黏合材料的生物毒性、血液環境黏合性和手術操作便捷性等關鍵難題。

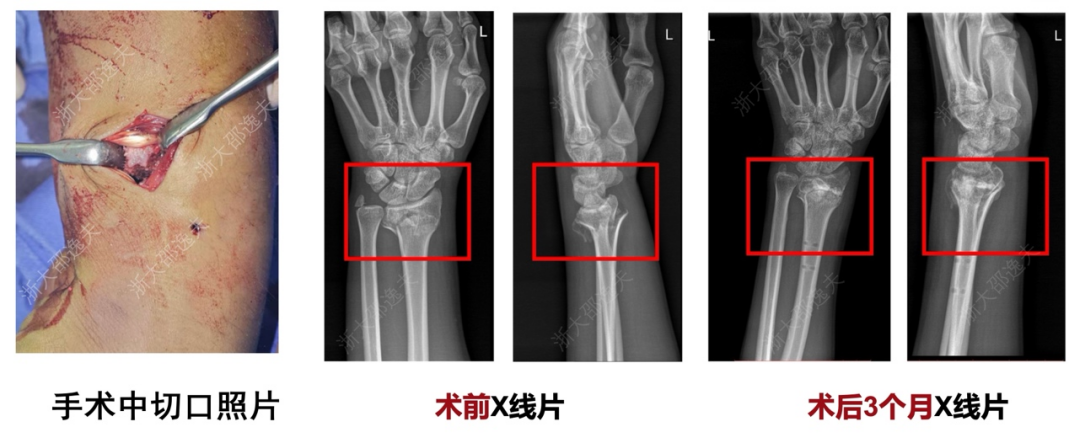

經過8個月的嚴謹探索,浙大邵逸夫醫院聯合浙大二院、上海六院等國內多家權威醫療機構,成功完成全球首個針對粉碎性骨折黏合治療的多中心隨機對照臨床研究入組,“骨02”在150余例受試患者中展現出良好的安全性和有效性,各項指標均達到預設標準。

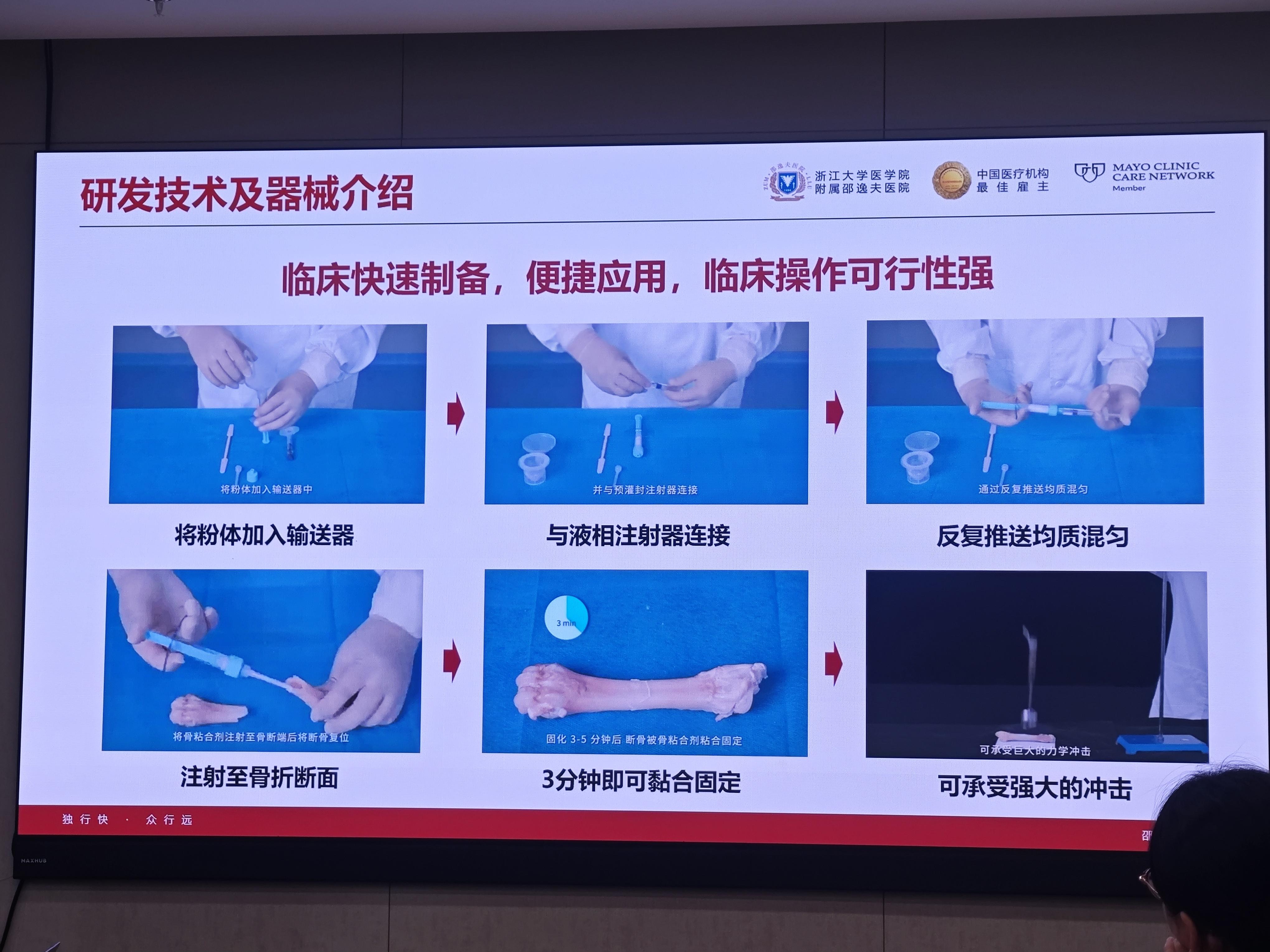

實驗證實,“骨02”能在血液浸潤的濕性生理環境下實現2到3分鐘即時、強效黏合,最大黏合拉力可達400多斤,材料可完全生物降解,約6個月后隨骨愈合而自然吸收,免除手術拆解之苦,幾乎適用于全身所有部位、各種尺寸的骨折修復,可大幅提升手術效率、減少術中創傷。

林賢豐表示,目前,團隊已向國家知識產權局申請中國發明專利,并同步遞交了國際PCT專利,經權威查新確認具有新穎性與創造性。下一步,團隊計劃同步開展口腔種植牙及脊柱微創內固定替代的臨床試驗,使“骨02”從單點突破邁向全域治療體系的革新。

網友評論

網友評論